冬用寝袋(シュラフ)とは?3シーズン用との違い

冬用寝袋(シュラフ)は、氷点下の環境でも安全で快適な睡眠を確保するために設計された高性能な寝具です。一般的な3シーズン用寝袋との最大の違いは、対応温度域と保温性能にあります。

3シーズン用寝袋が春夏秋の比較的温暖な時期(概ね0℃以上)を想定しているのに対し、冬用寝袋は氷点下-10℃から-20℃といった極寒環境での使用を前提としています。そのため、ダウン量が多く、より高品質なダウンを使用し、熱損失を防ぐための特殊な構造が採用されています。

また、冬期特有の結露や雪による濡れに対応するため、防水性や撥水性を備えたモデルが多いことも特徴です。重量は3シーズン用より重くなりますが、生命に関わる寒さから身を守るための必要な仕様と言えるでしょう。

冬用寝袋の選び方|チェックすべき5つのポイント

1. 快適温度・使用可能温度(対応温度域)

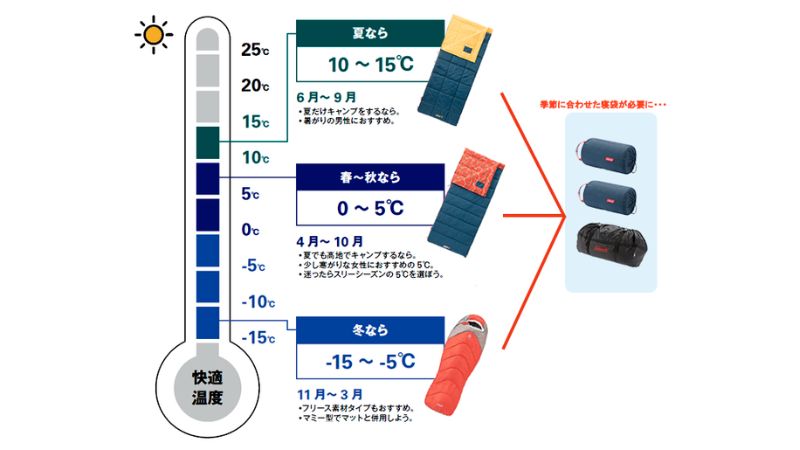

冬用寝袋選びで最も重要なのが対応温度域です。多くのメーカーが「快適温度」と「使用可能温度(リミット温度)」を表示しており、快適温度は一般的な成人女性が快適に眠れる温度、使用可能温度は一般的な成人男性が寒さを感じながらも8時間眠れる温度の目安とされています。

冬キャンプなら-5℃から-10℃対応、雪山登山なら-15℃から-20℃対応のモデルを選ぶのが一般的です。ただし、個人差や体調、使用するマットやテントの性能によって体感温度は変わるため、想定される最低気温より5℃程度余裕を持った選択をおすすめします。

2. ダウンの品質(フィルパワー)

ダウンの保温性能を表す指標がフィルパワー(FP)です。数値が高いほど少ない重量で高い保温性を実現できます。冬用寝袋では700FP以上が推奨され、800FP以上のモデルなら軽量性と保温性を高いレベルで両立できます。

また、ダウンの配合比率も重要で、「90/10」はダウン90%・フェザー10%を意味し、ダウン比率が高いほど保温性に優れます。最近では撥水加工を施したダウンも増えており、湿気による保温力低下を防げる利点があります。

3. 重量とコンパクト性

登山やバックパッキングでは重量とコンパクト性が重要な要素となります。冬用寝袋は保温性を確保するためダウン量が多く、一般的に1kg前後の重量となりますが、高品質ダウンと先進的な構造により1kg以下を実現するモデルも存在します。

収納サイズも携行性に直結する要素で、直径20cm以下に収納できるモデルなら限られたザック容量でも持参しやすくなります。ただし、軽量性と保温性はトレードオフの関係にあるため、使用環境に応じてバランスを考慮することが大切です。

4. 防水性・撥水性

冬期のアウトドアでは結露や雪による濡れが深刻な問題となります。ダウンは濡れると保温性が著しく低下するため、シェル素材の撥水性や防水性は冬用寝袋の重要な要素です。

最近では防水透湿素材を採用したモデルも増えており、外部からの水分をシャットアウトしながら内部の湿気は排出できる機能を持ちます。完全防水でなくても、強力な撥水加工が施されていれば多くの冬期環境で十分な性能を発揮します。

5. 内部構造(バッフル構造)

ダウンの偏りを防ぎ、均一な保温性を確保するための内部構造も冬用寝袋の性能を左ざします。ボックス構造や台形ボックス構造は、ダウンのロフトを最大限活用できる優れた方式です。

また、首周りや足元など熱が逃げやすい部分に特別な工夫を施したモデルもあります。ドラフトチューブやショルダーウォーマーなど、細部の設計により快適性と保温性が大きく向上します。

冬用寝袋おすすめ5選|ソロキャンプ・冬山で使える高性能モデル

1. モンベル シームレス ダウンハガー800 #0|コスパ最強の定番モデル

この商品を探す

モンベルのシームレス ダウンハガー800 #0は、価格と性能のバランスに優れた冬用寝袋の定番モデルです。価格は56,650円(税込)と、この性能クラスとしては非常にリーズナブルな設定となっています。

最大の特徴は独自の「スパイダーバッフルシステム」で、従来の隔壁を廃して特殊な糸でダウンの偏りを防ぐ革新的な構造を採用しています。これにより縫い目が少なくなり、高い気密性と保温性を実現。快適温度-6℃、使用可能温度-13℃で、国内3,000m級の冬山にも対応できる本格的な性能を備えています。

800FP EXダウンを使用しながら重量995gという軽量性も魅力で、収納サイズもΦ18×36cmとコンパクトです。スーパースパイラルストレッチシステムにより窮屈感のない快適な寝心地も確保されており、冬期アウトドア入門者から上級者まで幅広くおすすめできるモデルです。

2. ナンガ オーロラテックス ライト750DX|防水透湿素材で結露に強い

この商品を探す

ナンガのオーロラテックス ライト750DXは、独自開発の防水透湿素材「オーロラテックス」を採用した高機能冬用寝袋です。価格は60,000円〜65,000円前後で、防水性能を重視する方に特におすすめのモデルです。

770FPのスパニッシュダックダウンを750g封入し、快適使用温度-8℃、下限温度-16℃という優秀な保温性能を発揮します。オーロラテックス素材により雨や雪などの外部からの水分をシャットアウトしながら、内部の湿気は効率的に排出するため、結露の多い環境でも快適に使用できます。

ボックスキルト構造とチタンスパッタリング材の採用により、ダウンの偏りを防ぎつつ輻射熱による放熱も軽減。重量約1,280g、収納サイズΦ19×31cmで、防水性能を考慮すれば非常にバランスの取れた仕様です。テント内結露が心配な冬キャンプや、天候変化の激しい山岳環境での使用に最適です。

3. イスカ エアプラス630|超軽量で厳冬期登山にも対応

この商品を探す

イスカのエアプラス630は、820FPの最高品質グースダウンを使用した超高性能冬用寝袋です。価格は78,000円〜85,800円と高価格帯ですが、その性能は厳冬期の中級山岳や3,000mクラスの残雪期登山でも信頼できるレベルです。

630gのダウン量で最低使用温度-15℃を実現し、重量1,030gという軽量性を両立している点が最大の魅力です。台形ボックス構造に加えて独特のショルダーウォーマーやドラフトチューブを装備し、首周りからの熱損失を徹底的に防ぐ設計となっています。

3Dシルエットにより上部に余裕を持たせ、エリアごとに最適化されたダウン配置により軽量性と保温効率を高次元で実現。セパレートボックス構造が胸部の保温性を向上させ、収納サイズΦ20×34cmのコンパクトさも登山での携行性を高めます。軽量性を重視する本格的な冬山登山者におすすめのプレミアムモデルです。

4. ザ・ノース・フェイス インフェルノ-18|極寒地用のハイエンドモデル

この商品を探す

ザ・ノース・フェイスのインフェルノ-18は、-18℃の極寒地を想定して開発されたエクスペディション用の最高峰モデルです。価格121,000円(税込)という高価格に見合う、妥協のない設計と性能が特徴です。

800FPのProDown(撥水加工ダウン)を使用し、XReflex加工による断熱・熱反射効果で保温性を最大限に高めています。頭部と足部には防水透湿素材を配置し、最も濡れやすい部分をしっかりと保護。トラペゾイドバッフル構造により、ダウンのロフトを損なうことなく偏りを防いでいます。

重量は約1,500g前後と他モデルより重めですが、これは極寒環境での安全性を最優先に設計されているためです。15デニールのリサイクルナイロンを使用したメイン素材は軽量ながら高い耐久性を備え、過酷な環境での使用に耐えます。極地遠征や厳冬期の高山など、最も過酷な環境で活動するアルピニストのためのプレミアムモデルです。

5. シートゥサミット スパーク-18C|究極の軽量コンパクト設計

この商品を探す

シートゥサミットのスパーク-18Cは、850+FPのウルトラドライダウンを使用した超軽量冬用寝袋です。価格100,760円(税込)で、-18℃対応でありながら約980g前後という驚異的な軽量性を実現している革新的なモデルです。

RDS認証を受けたプレミアムグースダウンに撥水処理を施し、湿気による性能低下を防いでいます。オーストラリアの厳しい品質基準をクリアしたシートゥサミットならではの細かい使い勝手への配慮も光り、登山とキャンプ両方での使用を想定した汎用性の高い設計となっています。

軽量性を追求しながらも保温性能は妥協しておらず、ファストパッキングやウルトラライト登山者から高い評価を得ています。収納サイズも非常にコンパクトで、限られたザック容量を有効活用できます。日本ではロストアローが正規代理店を務めており、アフターサービスも安心です。重量を最小限に抑えたい軽量装備派の登山者に特におすすめのモデルです。

冬用寝袋の比較表

| 商品名 | 価格(税込) | 重量 | 対応温度 | フィルパワー | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| モンベル シームレス ダウンハガー800 #0 | ¥56,650 | 995g | 快適-6℃/使用可能-13℃ | 800FP EXダウン | スパイダーバッフルシステム、コスパ最強 |

| ナンガ オーロラテックス ライト750DX | ¥60,000-65,000 | 約1,280g | 快適-8℃/下限-16℃ | 770FP ダウン750g | 防水透湿素材、結露に強い |

| イスカ エアプラス630 | ¥78,000-85,800 | 1,030g | 最低使用-15℃ | 820FP グースダウン630g | 超軽量、厳冬期登山対応 |

| ザ・ノース・フェイス インフェルノ-18 | ¥121,000 | 約1,500g | 対応-18℃ | 800FP ProDown撥水 | 極寒地用、エクスペディション仕様 |

| シートゥサミット スパーク-18C | ¥100,760 | 約980g | 対応-18℃ | 850+FP ウルトラドライ | 究極軽量、RDS認証ダウン |

冬用寝袋を使う際の注意点とメンテナンス

冬用寝袋の性能を最大限に発揮し、長期間使用するためには適切な使用方法とメンテナンスが重要です。まず使用前には必ずダウンをしっかりとほぐし、ロフトを回復させてから使用しましょう。収納袋から出してすぐは圧縮されているため、本来の保温性を発揮できません。

使用中は体から出る湿気による結露を防ぐため、適度な換気を心がけてください。テント内では換気口を開けるか、入り口を少し開けることで湿気がこもりにくくなります。また、濡れた衣類での就寝は避け、可能な限り乾いた衣類に着替えてから寝袋に入ることが大切です。

メンテナンスでは、使用後の十分な乾燥が最も重要です。テント撤収前に寝袋を裏返して内部を乾燥させ、帰宅後も風通しの良い場所で完全に乾燥させてから保管してください。洗濯は年に1〜2回程度とし、ダウン専用の洗剤を使用して優しく手洗いするか、コインランドリーの大型洗濯機を利用しましょう。保管時は付属のストレージバッグを使用し、圧縮した状態で長期保管するのは避けてください。

よくある質問(FAQ)

冬用寝袋は夏でも使えますか?

冬用寝袋を夏に使用することは技術的には可能ですが、推奨されません。冬用寝袋は保温性が非常に高く設計されているため、夏の温暖な環境では暑すぎて快適に眠れません。また、重量とサイズも大きいため携行性も劣ります。季節に応じて適切な温度域の寝袋を使用することで、快適性と安全性を両立できます。どうしても1つの寝袋で通年使用したい場合は、ジッパーを開けて調整できる仕様のモデルを選び、夏場は掛け布団として使用する方法もあります。

ダウンと化繊綿、どちらが良いですか?

ダウンと化繊綿にはそれぞれ特徴があります。ダウンは軽量でコンパクト、保温性に優れる反面、濡れると保温力が著しく低下し、価格も高めです。化繊綿は濡れても保温力を維持し、洗濯も簡単で価格も手頃ですが、重量とサイズが大きくなります。冬期の本格的な使用なら、軽量性と保温性に優れるダウンがおすすめです。ただし、湿度の高い環境や頻繁に洗濯したい場合は化繊綿も選択肢となります。最近では撥水加工を施したダウンも増えており、ダウンの弱点も改善されています。

冬用寝袋の洗濯方法は?

冬用寝袋の洗濯は年1〜2回程度に留め、必ずダウン専用洗剤を使用してください。家庭用洗濯機は容量不足でダウンを傷める可能性があるため、コインランドリーの大型洗濯機(10kg以上)の使用をおすすめします。洗濯コースは「大物洗い」や「毛布コース」など優しいコースを選び、柔軟剤は使用しないでください。乾燥機も低温設定で使用し、テニスボールを2〜3個入れるとダウンのかたまりを防げます。完全に乾燥させることが重要で、少しでも湿気が残っているとカビの原因となります。不安な場合は専門のクリーニング店に依頼することも検討してください。

寝袋だけでなく、マットは必要ですか?

冬期の使用では、高品質なスリーピングマットが絶対に必要です。地面からの冷気は想像以上に体温を奪い、どんなに高性能な寝袋でも背中側の圧縮されたダウンだけでは地面からの冷気を完全に遮断できません。冬期にはR値(断熱性能)4.0以上のマットを推奨し、極寒地では複数のマットを重ねて使用することもあります。エアマット、クローズドセルマット、セルフインフレータブルマットなど様々な種類がありますが、冬期は断熱性能を最優先に選択してください。マットの性能不足は低体温症などの生命に関わる事態を招く可能性があるため、寝袋と同様に重要な装備として位置づけることが大切です。

まとめ|自分に合った冬用寝袋で快適なアウトドアを

冬用寝袋選びでは、使用環境と個人のニーズに合わせた適切な選択が重要です。コストパフォーマンスを重視するならモンベル シームレス ダウンハガー800 #0、結露対策を重視するならナンガ オーロラテックス ライト750DXがおすすめです。

軽量性を最優先する登山者にはイスカ エアプラス630やシートゥサミット スパーク-18Cが適しており、極寒地での使用を想定するならザ・ノース・フェイス インフェルノ-18が最高の性能を発揮します。

いずれのモデルも日本国内ブランドまたは信頼できる代理店が扱う高品質な製品です。価格だけでなく、対応温度域、重量、防水性能などを総合的に判断し、自分の用途に最適なモデルを選択してください。適切な冬用寝袋は、厳しい冬の自然環境での安全と快適性を確保する重要なパートナーとなるでしょう。

※掲載価格は2025年10月時点のものです。購入前に最新価格を各公式サイトでご確認ください。