トレッキングと縦走の違い|靴選びのポイントも解説

登山を続けていると「そろそろ縦走にも挑戦したい」と思うことがあるでしょう。しかし、まず押さえておきたいのが「トレッキング」と「縦走」の違いです。本記事では、トレッキングを「日帰りまたは1泊程度の比較的軽い登山」、縦走を「2泊以上の連続した行程を歩く本格的な登山」と定義しています。

トレッキングの特徴は、比較的整備された道を歩くことが多く、体への負担も少なめ。日帰りや1泊程度の行程であれば、荷物も軽く済むので、登山靴は軽快さや歩きやすさを重視して選ぶのがポイントです。たとえばローカットやミッドカットのモデル、通気性の高い素材などが人気です。

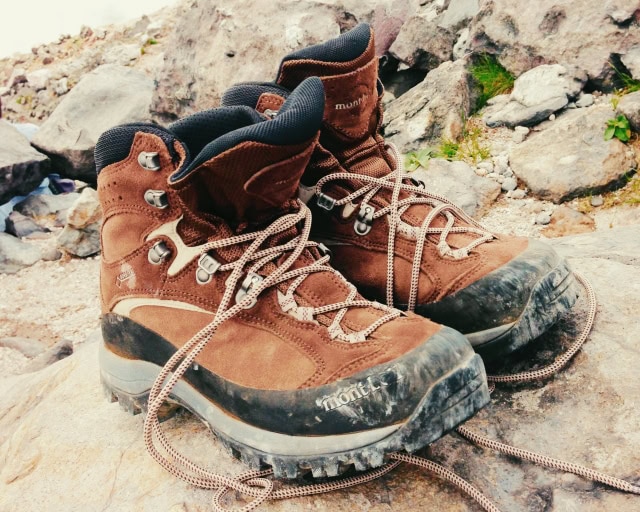

一方、縦走は数日間にわたって山を歩き続けるスタイルです。テントや食料などを背負うことが前提となるため、荷物は重くなり、行動時間も長くなりがち。さらに、変わりやすい天候や岩場、ぬかるみなどタフな環境にも耐えられる靴が必要です。ここでは耐久性・防水性・足首のホールド力がとても重要で、フルカット(ハイカット)の登山靴が推奨されることが多いです。

もう一つ注目したいのが足への負担。トレッキング用の軽量な靴で縦走に臨むと、ソールがすぐにへたったり、足首を痛めるリスクが高まります。逆に、縦走用のゴツい靴を日帰りトレッキングで履くと、重たさがストレスになり、せっかくの山歩きが疲れやすくなることも。

つまり、「どちらも登山だから同じ靴でいい」とは限らないのです。行き先・期間・自分の体力をよく考えて選ぶことが、快適で安全な山行につながります。

次のセクションからは、まずトレッキング向け登山靴の選び方、その後縦走向け登山靴の選び方を詳しく解説していきます!

トレッキング向け登山靴の選び方|軽快さと快適性重視

トレッキングは日帰りや1泊程度の比較的ライトな登山が中心。登山靴もその用途に合ったものを選ぶことで、疲労感が大きく変わります。特にトレッキングでは、ローカットやミッドカットの登山靴が選択肢となることが多いのが特徴です。ここでは「軽快さ」と「快適性」を重視した選び方を解説します。

ローカット&ミッドカットはどう選ぶ?

まず注目したいのが靴のカットの高さです。ローカットは足首の自由度が高く、ハイキングや整備された山道に最適です。一方、ミッドカットは足首周りを軽くサポートしてくれるため、少し起伏のあるコースや下り坂が多いルートでは安心感があります。足首が弱い方は、ミッドカットを選ぶのが無難。トレッキングではこの2タイプが主流で、ハイカットは縦走向きとされることが多いです。

ソールはクッション性と適度な硬さがカギ

ソール(靴底)は歩きやすさを左右する大事なポイント。トレッキング用は比較的柔らかめで、足裏の感覚をしっかり感じられるものが多いです。クッション性が高いものを選ぶと、石の多い道でも足の痛みを軽減できます。ただし、柔らかすぎると耐久性が落ちるので、適度な硬さとグリップ力を兼ね備えたソールが理想的です。

防水性能と通気性のバランス

素材も靴選びの大切な要素です。ゴアテックスなどの防水透湿素材は、突然の雨にも対応でき、トレッキング中の足の蒸れを防いでくれます。夏場の低山では通気性を重視して防水性なしを選ぶ人もいますが、標高が高い山は天候が変わりやすいため、基本的には防水モデルが安心です。

フィット感が何より重要

意外と見落としがちなのがフィット感。足に合わない靴は、短時間の使用でもマメや痛みの原因になります。厚手の登山用ソックスを履いて必ず試し履きを行い、つま先が当たらないか、かかとが浮かないかをチェックしましょう。しっかりフィッティングできる専門店で選ぶと失敗が少なくなります。

軽さとバランスを両立

トレッキング用の登山靴は、片足500~900g前後と比較的軽量です。長時間の歩行でも疲れにくいのが大きな魅力。単に軽いだけでなく、耐久性や安定感も確保されたモデルを選ぶことが、快適なトレッキングのカギになります。

縦走向け登山靴の選び方|耐久性とサポート力が命

縦走は、数日間かけて山を歩き続ける本格的な登山スタイルです。テントや食料などを背負うため荷物が重く、足元には岩場やガレ場、ぬかるみなど厳しい環境が待ち構えています。そんな縦走で重要なのは、耐久性と足首を守るサポート力。登山靴は、基本的にハイカットのしっかりしたモデルを選ぶのが鉄則です。

ハイカットで足首をしっかり守る

縦走用登山靴では、ハイカットが標準。足首までしっかり覆うことで、重い荷物を背負った際のねんざ防止や安定感の向上につながります。特にアップダウンが激しい縦走路や、道が崩れているエリアでは、足首のサポート力が大きな安心材料となります。ローカットやミッドカットは、縦走には不向きです。

ソールは剛性&耐久性重視

縦走中は、何日も歩き続けるためソールの消耗が激しくなります。選ぶべきは、硬めで剛性が高いソール。柔らかいものは足裏の疲労が増し、長時間の縦走には耐えられません。また、岩場で滑りにくい**深めのラグパターン(溝が深いアウトソール)**も重要です。滑落リスクを下げるためにも、グリップ力の高いモデルを選びましょう。

素材はフルレザー or 高耐久合成繊維

縦走では靴自体が大きな負荷にさらされるため、素材選びも重要です。伝統的な**フルレザー(本革)**は、耐久性とフィット感に優れ、適切なメンテナンスをすれば長く使えます。最近は、高耐久な合成繊維+ゴアテックスなどのハイブリッドモデルも人気で、軽量性と防水性を両立しています。いずれにしても、防水性能は必須。雨や川渡り、突然の悪天候に耐えられるかが鍵です。

フィット感&つま先スペース

縦走用登山靴は、重さや硬さがあるため、フィット感がより重要になります。長時間歩行で足がむくむことを想定し、少し余裕を持たせたサイズ感が理想的。特につま先部分に十分なスペースがあるかを確認しましょう。下り坂が続く場面でつま先が当たると、爪が死んでしまうリスクもあります。

重量は妥協ポイント

縦走用の登山靴は、片足で1,000gを超えることも珍しくありません。重さは体力を消耗する要因にもなりますが、安全性・耐久性の観点からはある程度は妥協が必要。「重くても守ってくれる」信頼感を優先することが大切です。

縦走向け登山靴の選び方|耐久性とサポート力が命

登山靴は一見似ているようで、素材やカットの違いによって履き心地や性能が大きく変わります。自分の山行スタイルにぴったり合う靴を選ぶためには、素材とカットの特徴をしっかり理解することが大切です。

素材の違い|本革 vs 合成繊維

まず注目すべきは素材です。

本革(フルレザー)は、昔からの定番。耐久性に優れ、足にしっかりフィットするのが魅力です。手入れをすれば長年愛用でき、特に縦走や厳しい環境下で強さを発揮します。一方で、乾きにくさと重さがデメリット。

合成繊維(ナイロン+ゴアテックスなど)は、軽量で乾きやすく、通気性が高いのが特徴。近年は縦走にも耐えられる高耐久モデルも増えており、メンテナンスが簡単なのもメリットです。ただし、耐久性は本革にやや劣る傾向があります。

どちらが良いかは「頻度・環境・メンテナンスの手間を許容できるか」で決めるのがポイントです。

カットの違い|ローカット・ミッドカット・ハイカット

次に、カットの高さを見てみましょう。

ローカット:軽快で動きやすく、日帰りトレッキングやハイキング向け。舗装路や整備された山道に最適ですが、足首の保護はありません。

ミッドカット:足首を軽くサポートし、バランスが良いタイプ。少し起伏のあるルートや、軽めの縦走にも対応可能。初心者が安心して使えるオールラウンダーです。

ハイカット:足首をしっかり固定し、縦走や重荷を背負う登山に適しています。安定性は抜群ですが、慣れないうちは重さが負担になることも。

自分に合う靴を選ぶコツ

登山靴は、「重さ・ホールド感・通気性」のバランスを、自分のスタイルに合わせて選ぶことが重要です。例えば、

縦走中心→ハイカット&本革 or 高耐久合成繊維

トレッキング中心→ローカット or ミッドカット&軽量モデル

というように、用途をイメージして選ぶと失敗が少なくなります。また、試し履きの際は、厚手ソックスを着用し、しっかりと足にフィットしているか確認しましょう。

失敗しない登山靴選びのためのQ&A|中級者向け実践アドバイス

登山靴選びに関する基本はすでに押さえている、という中級者の皆さん向けに、ここではさらに一歩踏み込んだQ&Aを用意しました。縦走デビュー時の疑問や、ハイカット登山靴の履きこなし方、ソール張り替えの実践的な話まで、「実際どうなの?」がわかる内容をお届けします。買い替えやメンテナンスを検討している方もぜひ参考にしてみてください。

Q. 縦走デビュー、ハイカットは絶対必要?

基本はハイカット推奨ですが、荷物の重さとルート条件で判断できます。例えば、夏の北アルプスでテント泊ならハイカット一択ですが、小屋泊+整備ルートであれば、軽量ミッドカットも実用範囲。縦走経験者は荷重バランスや歩行技術でカバーできますが、初縦走なら安全優先でハイカットが無難です。

Q. ハイカットは慣れるまで辛い…馴染ませるコツは?

ハイカット特有の足首周りの硬さや圧迫感は、多くの中級者も経験します。新品時は1〜2回の短時間トレーニング登山(2〜3時間程度)で慣らすのがおすすめ。特に靴紐の締め方を調整することで圧迫感は大きく改善します。上部のフック部分は、最初はあえて緩めに結ぶと馴染みやすいです。

Q. ソール剛性が高い靴は疲れる?どう対策する?

剛性の高いソールは長距離縦走での安定性や耐久性には必須ですが、確かに最初は疲れやすいと感じることも。慣れるまでは荷物を軽量化する、またはインソールをクッション性が高いものにカスタマイズするのも一つの方法です。足裏のアーチサポートも見直すと快適度がUPします。

Q. 本革と合成繊維、メンテが面倒なのはどっち?

一般的に本革は手入れが手間と言われますが、逆に手入れすればするほど足に馴染む楽しさもあります。対して合成繊維はお手軽ですが、経年劣化で裂けやすいことがあるため、こまめな汚れ落としと乾燥は必須。中級者になると、本革+合成のハイブリッドタイプも選択肢としておすすめです。

Q. ソールの張り替えって本当に意味ある?

ハイエンドモデルならソール張り替え対応が多く、長く愛用するならコスパは高いです。目安はアウトソールのラグ(溝)が3分の1ほど減った時。ただし、アッパー素材が劣化していると張り替えても寿命が短いので、全体の状態を見て判断するのが賢明です。信頼できる登山用品店に相談するのが◎。