輪行とは?初心者が知るべき基本とメリット

輪行とは何か?その基本を知ろう

普段サイクリングを楽しんでいる方でも、「輪行(りんこう)」という言葉は聞いたことがあるけれど、実際やったことがないという人は多いはず。輪行とは、自転車を分解・収納し、電車など公共交通機関を使って移動することを指します。これを覚えると、行ける範囲が大きく広がり、普段のサイクリングでは味わえないコースや景色を楽しめるのが大きな魅力です。

輪行のメリット|移動の幅が広がる

例えば、自宅から片道100km以上の場所まで自転車で行くのは初心者にはかなりハード。でも、行きは輪行で電車移動し、帰りはのんびり自転車で戻る、またはその逆といったプランなら、体力の負担を大幅に減らせます。輪行を使えば、遠方のサイクリングイベントや人気スポットにも手軽にアクセス可能です。特に自転車キャンプでは、キャンプ場近くの駅まで電車で移動し、そこから自走する組み合わせが非常に実用的。

初心者の不安|輪行は難しい?

初心者が不安に感じがちなのは、「輪行って特別な技術が必要なんじゃないか?」という点。しかし実際は、必要な装備さえ揃えば、あとは練習と慣れの問題です。最初は家で何度か分解・収納の練習をしておけば、当日はスムーズにこなせます。また、初心者向けの輪行袋は設計が親切で、簡単に使える工夫がされています。

輪行の魅力|楽しみを広げ、安全も確保

輪行のメリットは単なる移動手段にとどまりません。サイクリングの楽しみを広げ、体力面や天候などの不安をカバーする「セーフティネット」になります。急な雨やアクシデント、疲労で「もうダメだ!」と思ったときに輪行できれば、大きな安心感があります。

実際に私も自転車ツーリングの帰り、まだ家まで50kmくらい残っているところで自転車が自分で修理不可能なくらい故障したことがありますが、念の為と持ち合わせていた輪行袋に助けられたことがあります。

このセクションでは、輪行の基本とメリットをざっくり紹介しました。次のセクションでは、具体的にどんな装備が必要なのか、初心者におすすめのグッズも含めて解説していきます。

輪行に必要な装備とおすすめグッズ

輪行に必須の基本装備

輪行をするためには、いくつかの専用装備が必要です。初心者が意外と知らないのは、単に自転車をそのまま電車に持ち込むことはNGだという点。公共交通機関では、ホイールやフレームがむき出しの状態での持ち込みは認められておらず、輪行袋に完全に収納する必要があります。ちなみに、私が初めて遠出の輪行をしたのは夜行バスでした。夜行バスは最近は随分持ち込み難易度が上がってしまい、事前確認必須、混雑時NGなど色々規制があります…。でもかなり便利な手段ではあるので、また別の記事で紹介しますね。

さて、最初に用意すべきはもちろん輪行袋。自転車全体を覆う専用袋で、フレームの大きさや種類に応じて選びましょう。以下に初心者向けのおすすめモデルを紹介します。

オーストリッチ「L-100」

ロードバイク・クロスバイク向けの定番輪行袋。軽量でコンパクトにたため、初心者でも扱いやすい。

モンベル「コンパクトリンコウバッグ」

シンプル設計で使いやすく、コンパクトに収納可能。持ち運びの負担を軽減したい人におすすめ。

トピーク「PakGo」シリーズ

ミニベロ・折りたたみ自転車用に最適。ホイール収納やフレーム固定の工夫がされており、安心感が高い。

ブロンプトン専用輪行袋

折りたたみ自転車ブランド・ブロンプトン専用設計の輪行袋。ぴったりサイズで持ち運びが楽。

オーストリッチ「OS-500」

マウンテンバイク用の大型輪行袋。大きめフレーム・ワイドハンドルにも対応し、余裕を持って収納できる。

このように、自転車のタイプに合った輪行袋を選ぶことが重要です。次のセクションでは、ディレイラーを守るエンド金具や、あると便利な小物類について紹介していきます。

エンド金具・保護パーツの重要性

ロードバイクやクロスバイクで輪行する際、後輪を外したときにディレイラー(変速機)を守るためのエンド金具が必須です。これを付けないと、輸送中にディレイラーが曲がったり破損するリスクがあります。初心者は以下のような現行品がおすすめです。

オーストリッチ「エンド金具」

シンプルで軽量、取り付けも簡単な定番モデル。輪行初心者の最初の一台に最適。

モンベル「エンドスタンド」

自立式で安定感が高く、後輪を外した状態でも自転車を立てて置ける便利タイプ。

プラスアルファで便利な小物

オーストリッチ「ホイールバッグ」

ホイール単体を収納するための専用バッグ。車内や輪行袋内の汚れ防止に役立つ。

トピーク「チェーンカバー」

チェーン周りの油汚れを防ぐカバー。特に輪行袋内や衣類を汚さないために有効。

モンベル「フレームパッド」

フレームを保護するクッション材。輪行時の擦れやキズから愛車を守ってくれる。

ショルダーベルト付き輪行袋

乗り換えが多い電車移動では、ショルダーベルトが付いた輪行袋を選ぶと格段に持ち運びやすくなる。

こうした小物を揃えると輪行の快適さがぐっとアップするのは確かですが、あれも便利そう、これも便利そうと揃えていると初期コストばかりかさむことにもなりかねません。初めのうちは「とりあえず輪行袋だけ」「とりあえず近場で」という感じでスモールスタートするのも良いのかなと思います。保護パーツはあっても良いかもですが。

電車に自転車を持ち込む際の基本マナーとルール

輪行で守るべき基本ルール

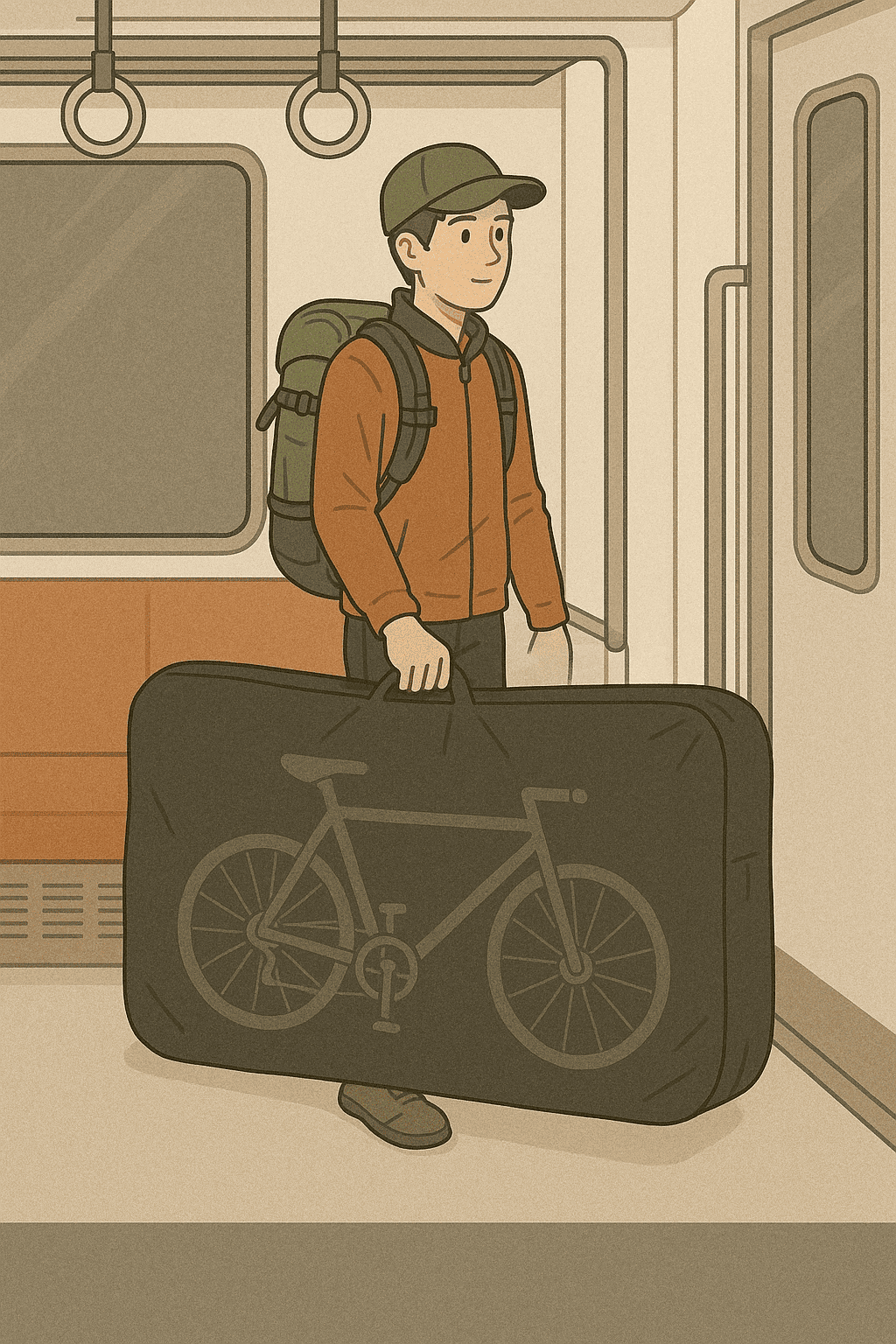

いざ輪行デビュー!となると、多くの初心者が心配するのは「電車内で迷惑をかけないか」という点です。まず覚えておきたいのは、日本の鉄道各社(JR・私鉄)は輪行を許可しているが、輪行袋に完全収納された状態が条件ということ。ホイールやハンドルがむき出しの状態では持ち込めないので、袋にしっかり入れてから改札を通りましょう。

駅構内やホームでの分解・組み立ては、人通りが少なく安全なスペースを選ぶのが基本マナー。混雑する通路や改札前では絶対に作業をしないよう心がけましょう。

混雑を避ける|時間帯と車両の選び方

輪行時は、通勤・通学ラッシュを避けることが鉄則です。平日朝晩のラッシュ時に大きな荷物を抱えて乗車すると、周囲に大きな迷惑がかかります。初心者は、まず土日や平日昼間など空いている時間帯を選ぶのがおすすめです。

また、乗車する車両は車両端の壁際やドア横のスペースを選び、自転車が通路を塞がないようにします。特急列車や新幹線では、大型荷物置き場や指定スペースが使える場合がありますが、事前予約が必要なケースもあるので注意が必要です。

周囲への配慮を忘れずに

電車内では、荷物が他の乗客に当たらないようしっかり手で支える、揺れで倒れないよう注意する、といった配慮が欠かせません。初心者のうちは、輪行袋を床に置いて座席に座るよりも、立って支える方が安全な場合もあります。

もしわからないことがあったり、困ったことが起きた場合は、駅員や車掌に相談するのも大事なポイント。初心者だからと遠慮せず、分からないことは素直に質問すれば、たいてい親切に対応してもらえます。

次のセクションでは、「どんな自転車でも輪行できるのか?」という初心者が抱きやすい疑問を掘り下げ、MTBや小径車の注意点を紹介します。

どんな自転車でも輪行できる?MTBや小径車の注意点

輪行できる自転車の種類

初心者からよく聞かれるのが、「輪行はロードバイクやクロスバイクだけのものでは?」という疑問です。結論としては、多くのスポーツバイクは輪行可能です。ただし、自転車の種類によって分解方法や装備の選び方が変わるため、それぞれの特徴を理解しておきましょう。

ロードバイク・クロスバイクの特徴

ロードバイクやクロスバイクは、フレームが軽くホイールを外しやすいクイックリリース式が一般的。輪行袋に収めるのも比較的簡単なので、初心者でも練習すればスムーズに作業できます。

MTB(マウンテンバイク)の注意点

MTBは、フレームサイズが大きくハンドル幅が広いため、収納する輪行袋のサイズを必ず確認しましょう。また、ディスクブレーキ搭載車の場合、ホイールを外す際にブレーキパッドスペーサーを装着しないとパッドが閉じてしまい、走行不能になることがあります。MTB初心者はこの点を特に注意してください。

小径車・折りたたみ自転車の場合

ミニベロや折りたたみ自転車は、コンパクトに畳めるため輪行向きですが、折りたためばそのまま持ち込めるわけではない点に注意。鉄道では輪行袋または専用カバーに完全収納するルールがあるため、ブロンプトンやDAHONといったブランドの純正袋を用意するのが安心です。

ママチャリ(シティサイクル)は?

一般的なママチャリやシティサイクルは、重量が重く分解が難しいため、初心者向きではありません。輪行を考える場合は特殊な大型袋や専用ツールが必要で、基本的には上級者向けの領域と考えましょう。

※ちなみにママチャリで輪行したい場合は裏技もあります。別の記事で紹介します。

初心者は、まず自分の自転車に合った装備を用意し、自宅で分解・収納の練習を繰り返すのが成功のコツです。次のセクションでは、自転車キャンプなど輪行をもっと楽しむためのコツを紹介しますね。

自転車キャンプにも活用!輪行をもっと楽しむコツ

輪行を使えばキャンプ旅がもっと手軽に

輪行の魅力は、単なる移動手段ではなく、自転車旅の可能性を大きく広げるツールになることです。特に人気の自転車キャンプでは、輪行を組み合わせることで、都内からでも簡単に自然豊かなエリアへアクセスでき、初心者でも遠出がぐっと身近になります。キャンプに限らず、テント泊ありきの自転車ツーリングなどはなかなかのロマンがあります。

荷物の多い輪行は工夫がカギ

キャンプではテント、寝袋、調理器具など荷物が多くなるため、普段の輪行以上に工夫が必要です。初心者におすすめなのは、ショルダーベルト付き輪行袋を選ぶこと。重い荷物はバックパックにまとめ、自転車本体は軽くしておくと運搬が楽になります。また、鉄道会社の重量制限(目安は30kg程度)にも注意が必要です。

おすすめの準備方法としては、テストも兼ねて近場で必要最低限の準備で輪行してみる→そのとき「あー絶対あれは持ってこなきゃダメだ」というギアを足す→遠くに輪行す(本番)みたいな感じです。登山もそうですが、サイクリングに関しても荷物はミニマムが基本です。

キャンプ場までのアクセスを要チェック

キャンプ場の中には、最寄り駅から遠く、さらにバス移動が必要な場所もあります。バス会社によっては輪行袋入りの自転車を持ち込めない場合もあるため、事前の確認は必須。初心者のうちは、駅から比較的近いキャンプ場を選ぶと失敗が少なく済みます。

トラブル対策で安心感アップ

輪行旅では、輪行袋の破損や工具の紛失など思わぬトラブルがつきものです。ガムテープ、簡易工具、スペーサーなどを携帯しておくと、緊急時の安心感が増します。また、分解・組み立ては人通りの少ない安全な場所を選び、周囲への配慮を忘れないようにしましょう。

次の旅につなげる楽しさ

旅を楽しんだら、訪れたキャンプ場や立ち寄りスポットを写真やメモで記録しておくのがおすすめです。次の計画や友人への情報共有、ブログやSNSでの発信にも役立ちます。さらに詳しい自転車キャンプ情報は、「自転車キャンプ完全ガイド」で紹介予定なので、ぜひそちらもチェックしてください!

初心者向け輪行FAQ

Q1. 輪行は誰でもできますか?

はい、必要な装備と最低限の準備があれば初心者でも可能です。初めての人は自宅や駐輪場で分解・収納の練習をしておくと安心です。また、駅員さんや周囲のサイクリストに相談すれば、サポートしてもらえることもあります。

Q2. 輪行袋はどこで買えばいいですか?

Amazon、楽天、スポーツ用品店、自転車専門店で購入できます。現行販売品を選ぶのがおすすめで、記事内で紹介したオーストリッチやモンベル、トピーク、ブロンプトン専用など、信頼できるメーカー品を選びましょう。

Q3. 輪行で特急や新幹線は使えますか?

はい、使えます。ただし、大型荷物置き場や指定スペースの利用が必要な場合があるので、事前に予約・確認が必要です。鉄道会社の公式サイトで最新ルールをチェックしてください。

Q4. 重い荷物を持っての輪行は大変では?

自転車キャンプのように荷物が多い場合は、ショルダーベルト付き輪行袋や荷物の分散を工夫することで負担を減らせます。最初は短距離や軽装備の輪行から慣れていくのがコツです。

Q5. ママチャリでも輪行できますか?

理論上は可能ですが、重量が重く分解が難しいため初心者向きではありません。輪行を楽しむなら、ロードバイク、クロスバイク、ミニベロ、折りたたみ自転車、MTBといったスポーツバイクがおすすめです。

まとめ|輪行デビューで自転車旅の世界を広げよう

輪行は、普段のサイクリングを一気にレベルアップさせてくれる強力な手段です。必要な装備を揃え、最低限のマナーとルールを守れば、初心者でも安心して挑戦できます。

特に、自転車キャンプや遠方ライドにチャレンジしたい人にとって、輪行は移動範囲を大きく広げる武器となります。初めは不安もあるかもしれませんが、分解・収納の練習を重ね、少しずつ経験を積んでいけば、スムーズに行動できるようになるでしょう。

この記事では、初心者が知っておくべき基本、必要装備、おすすめグッズ、電車内でのマナー、そして車種ごとの注意点までを紹介しました。さらに詳しい自転車キャンプの楽しみ方は、別記事「自転車キャンプ完全ガイド」で詳しく解説していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。

輪行を覚えれば、自転車旅の楽しみは無限大!

さあ、次の週末は輪行デビューで、まだ見ぬ景色を探しに出かけてみませんか?